Diocesi

Venite a me e trovate la pace

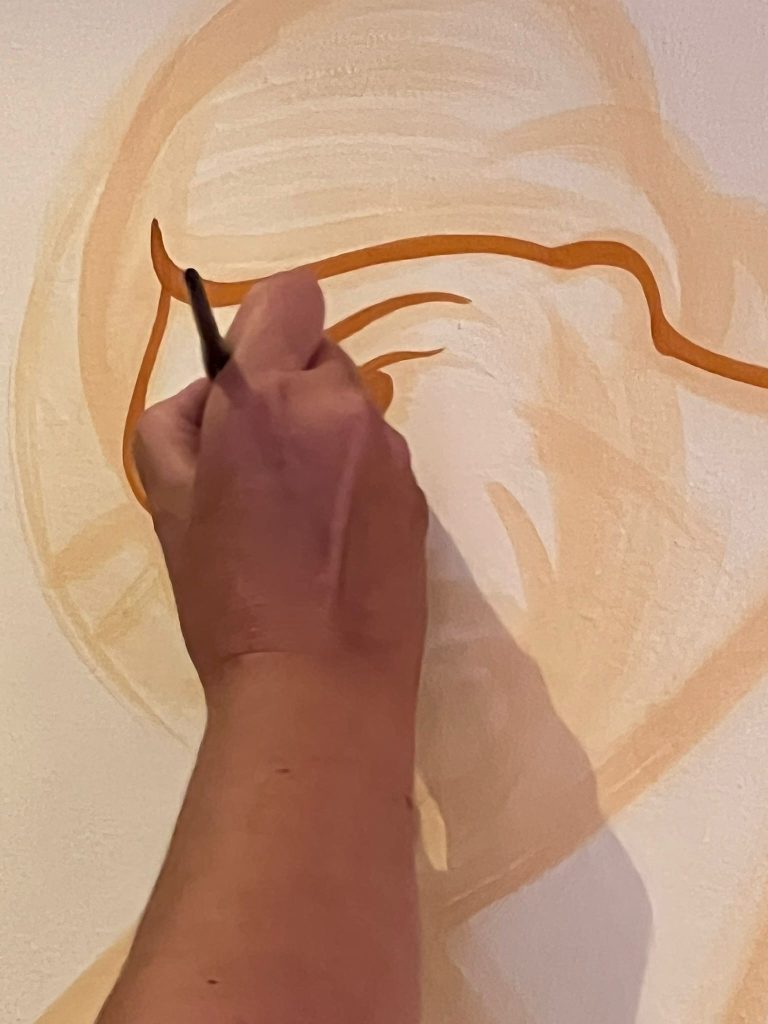

L'opera realizzata da Annalisa Vigani, vergine consacrata di Bergamo

Le icone realizzate nella Cappella Alma Pace al Santuario di Montenero

Ingresso della Cappella Alma Pace

Il Santuario della Madonna di Montenero non è soltanto il Santuario della Toscana: per la diocesi di Livorno è il cuore spirituale. Qui la Madre di Dio, immagine della Chiesa, ci invita a “partorire” Cristo nella nostra vita e nelle nostre comunità. All’interno del complesso del Santuario si trova la Casa di spiritualità, luogo di ritiri, incontri e preghiera, che ospita la cappella denominata Alma Pace.

Questa cappella è stata pensata come spazio di silenzio e adorazione: qui i sacerdoti della diocesi si ritrovano ogni mese per l’adorazione e le conferenze; qui anche gruppi parrocchiali vivono celebrazioni e ritiri. Porta il nome Alma Pace perché Cristo è la vera pace dell’anima: il riposo che Egli dona non è inattività, ma immersione nella sua presenza.

Per questo, sul muro principale dell’altare, è stata raffigurata una grande icona, opera di Annalisa Vigani, vergine consacrata di Bergamo, che dedica la sua vita alla realizzazione di affreschi e icone in diversi santuari.

Il mare raffigurato sulle pareti, simbolo biblico delle profondità oscure e dei mostri della morte

L’immagine mostra la nave con gli apostoli, simbolo della Chiesa che attraversa la storia. La barca è collocata nel mare, raffigurato con piccole onde: segno biblico della profondità misteriosa e minacciosa della vita.

Il mare, fin dall’Antico Testamento, rappresenta il mondo agitato dalle passioni, il luogo del male, abitato dai mostri che simboleggiano la morte. Entrarvi significava essere divorati, risucchiati nell’abisso dell’angoscia e della perdizione.

Eppure, nell’icona, la barca non affonda: è attratta da Cristo. Essere “pescati” da Lui significa essere strappati ai mostri della morte e rinascere a una vita nuova. È un paradosso: il pesce, per vivere, deve restare nell’acqua; ma l’uomo, per vivere davvero, deve essere tratto fuori dal mare del peccato e delle passioni per entrare nella barca della Chiesa.

La barca con gli apostoli

Cristo non è dentro la barca, ma sta sulla sponda e la attira a sé. Questo particolare è decisivo: la comunità dei credenti non trova in se stessa la direzione, ma è orientata verso la meta che è il Signore. Non è il timoniere interno, ma la riva sicura verso cui tutto tende.

Gli apostoli sono raffigurati insieme, con lo sguardo verso Cristo. Uno di loro, però, non guarda al Signore: è un sottile richiamo al fatto che anche dentro la Chiesa possiamo essere tentati di distrarci, di volgere lo sguardo altrove, dimenticando che solo Cristo è il senso della nostra esistenza.

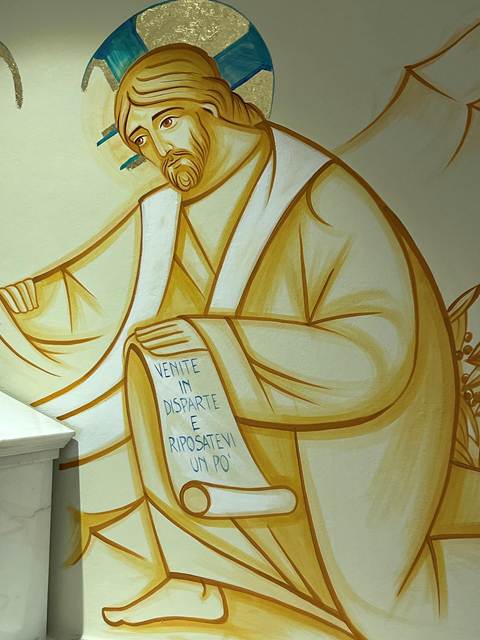

Cristo con il rotolo: «Venite in disparte e riposatevi un po’»

Un particolare centrale è la stola (epitrachilion) che scende dalle spalle di Cristo, avvolge la barca e si posa sul tabernacolo: segno che l’unico sacerdozio di Cristo si prolunga nella Chiesa e rimane vivo e reale nell’Eucaristia.

I discepoli guardano Cristo che li attira dall’altra sponda, ma nei fatti sono già in Lui: la barca è la Chiesa, Corpo di Cristo, e la stola che li avvolge li inserisce nel suo unico sacerdozio. È un mistero di contemporaneità: la Chiesa cammina verso Cristo, ma nello stesso tempo è già in Cristo, perché Egli stesso la guida e la costituisce come suo Corpo.

Per questo il Corpo di Cristo che noi adoriamo nel tabernacolo non è estraneo a noi, ma ci riporta alla nostra stessa identità: siamo Chiesa, Corpo di Cristo, uniti a Lui e inviati a prolungare la sua opera di salvezza nel mondo.

L’autrice dell’opera, Annalisa Vigani, accanto all’icona completata

I pani della moltiplicazione, segno del dono che non finisce

Accanto a Cristo compaiono i pani della moltiplicazione: memoria del Vangelo in cui Gesù, pur invitando i discepoli al riposo, non si sottrae alla folla affamata.

Il vero riposo non è l’inattività, ma il lasciarsi riempire da Lui e trasformarsi in dono per gli altri. La Chiesa non si ferma mai su se stessa, ma si rigenera nel Signore per continuare a nutrire il mondo con il Pane della vita.

Dettaglio dei cinque pani, due pesci e delle dodici ceste

Accanto a Cristo, l’icona raffigura i cinque pani e i due pesci, segno della condivisione offerta dai discepoli.

È poco, quasi nulla davanti alla fame di una moltitudine, eppure nelle mani del Signore diventa sovrabbondanza.

La scena richiama che ogni gesto di carità, anche piccolo, se consegnato a Cristo, viene trasfigurato in dono capace di saziare.

Ma il particolare decisivo sono le dodici ceste piene che rimangono dopo. Esse non sono un dettaglio secondario: dodici è il numero degli apostoli,

delle tribù di Israele, delle fondamenta della nuova Gerusalemme. Significa che la sovrabbondanza del dono non va perduta, ma rimane custodita nella Chiesa.

Le dodici ceste indicano la pienezza della comunione: ciascun apostolo, ciascuna comunità, ciascun tempo della storia porta con sé la sua parte di questo pane che non si esaurisce.

Così, guardando l’icona, comprendiamo che la barca con i discepoli e le dodici ceste appartengono allo stesso mistero: l’incontro con Cristo non solo salva e attira a sé, ma genera una Chiesa che vive di un dono inesauribile.

Non si tratta soltanto di sfamare nel momento, ma di moltiplicare la vita perché essa rimanga in abbondanza nei secoli, fino a diventare comunione eterna.

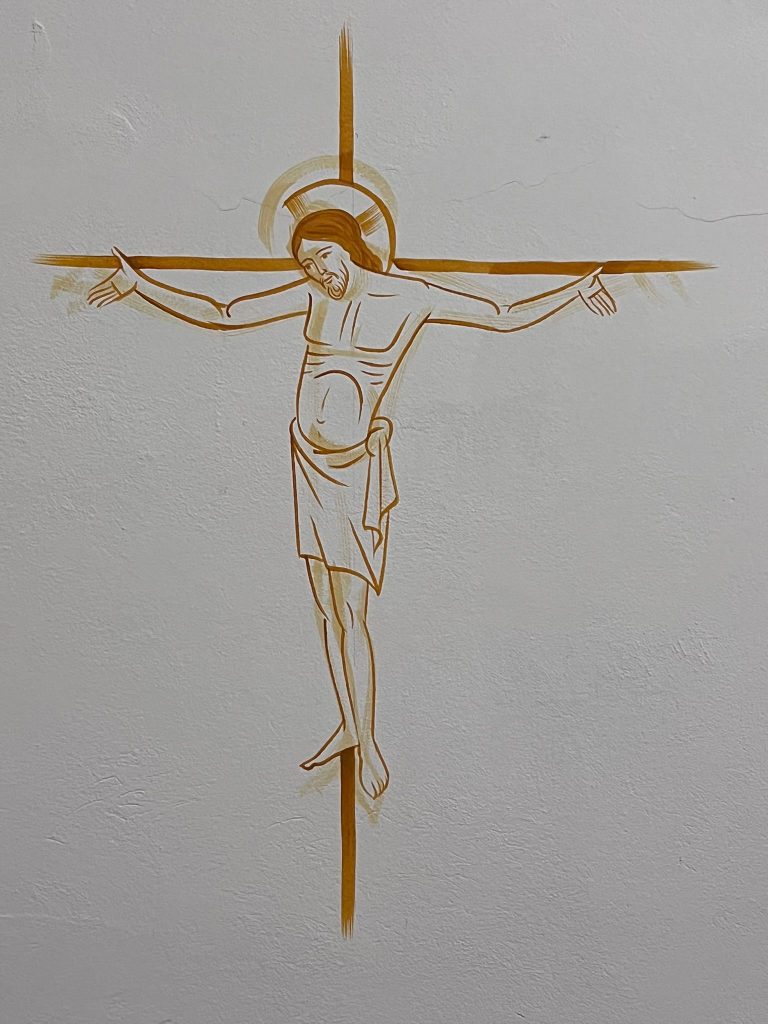

La Croce nella cappella con la scritta: «Venite ad me»

Vista complessiva dell’altare con l’icona

La cappella Alma Pace, con la sua icona, ci ricorda che la vera pace e il vero riposo sono in Cristo.

Solo Lui calma le onde, libera dai mostri della morte, moltiplica il pane, attira la barca della Chiesa e riveste il suo popolo con l’unico sacerdozio.

Guardando questa immagine siamo invitati a rinnovare il nostro sguardo su di Lui, per vivere non come solitari, ma come comunità unita, chiamata a portare nel mondo la luce e la vita del Vangelo.

Uniformità, diversità e unicità della Chiesa: Spirito comunitario e conciliarità

Guardando la barca, comprendiamo che l’icona non ci parla soltanto della comunione tra gli apostoli, ma della natura stessa della Chiesa.

La Chiesa non è uniformità che annulla le differenze, né frammentazione che divide, ma unità che custodisce la diversità.

Come ha scritto Ioannis Zizioulas ne *L’uno e i molti*, il mistero della Chiesa è proprio questa tensione viva: essere molti senza smarrire l’uno, ed essere uno senza cancellare i molti.

La stola che scende dalle spalle di Cristo e avvolge la barca non è un dettaglio decorativo, ma il segno che l’unico sacerdozio di Cristo tiene insieme tutti nella stessa comunione.

Ognuno con il suo volto, il suo carisma, la sua storia: eppure tutti partecipi dello stesso Corpo, tutti inseriti nell’unico sacerdozio.

Per questo, parlare di unità pastorale non significa ridurre la vita delle comunità a schemi organizzativi o perdere la propria identità, ma riconoscere che la vera identità nasce solo nella comunione. La barca con gli apostoli ci mostra che la Chiesa è unica perché è di Cristo, è diversificata perché ricca di carismi, è comunitaria perché nessuno è salvo da solo.

L’icona diventa così un invito a vivere la conciliarità: camminare insieme come presbiterio, come popolo, come comunità di comunità, lasciandoci attirare da Cristo che è la riva sicura della nostra esistenza.

Le mani di Cristo e di Pietro: comunione e sostegno

Un particolare dell’icona mostra le mani di Pietro che si afferrano al braccio di Cristo. Non è un gesto marginale: è il simbolo della comunione sacramentale che costituisce la Chiesa.

Pietro non sta semplicemente tendendo la mano per un aiuto umano, ma riconosce che il suo ministero, la sua fede e la sua forza dipendono totalmente da Cristo.

In questo gesto è racchiuso il senso dell’ordinazione: non un potere che Pietro possiede da sé, ma una partecipazione al sacerdozio di Cristo, ricevuta e sostenuta da Lui.

La comunione della Chiesa non è un’idea astratta, ma è concreta e personale: il ministero apostolico esiste solo nella relazione con Cristo e nella comunione del suo Corpo.

E qui possiamo cogliere un legame profondo con l’ordinazione presbiterale: ogni sacerdote, al momento dell’ordinazione, è stato toccato da un altro presbitero, attraverso il gesto delle mani e la preghiera di tutta la Chiesa. Qualcosa dell’altro è divenuto suo, e a sua volta egli dona qualcosa di sé al nuovo ordinato. Così, nel tempo, questo “toccare” reciproco ci ha resi un unico corpo presbiterale: ognuno porta in sé un frammento dell’altro, e insieme formiamo, in questa diocesi, un’unica realtà viva che si rafforza ad ogni nuova ordinazione.

Il contatto delle mani, dunque, non riguarda solo Cristo e Pietro, ma tutta la Chiesa: Pietro rappresenta ogni apostolo, ogni presbitero, ogni battezzato che si “sostiene” in Cristo per non affondare nel mare del male. È un gesto di affidamento e insieme di configurazione: Pietro non regge Cristo, ma è Cristo che regge Pietro, e così avviene anche per la Chiesa di ogni tempo.

Particolare delle mani di Cristo e Pietro: il gesto della comunione e del sostegno

Dettaglio di Cristo e Pietro con la stola che scende fino al tabernacolo

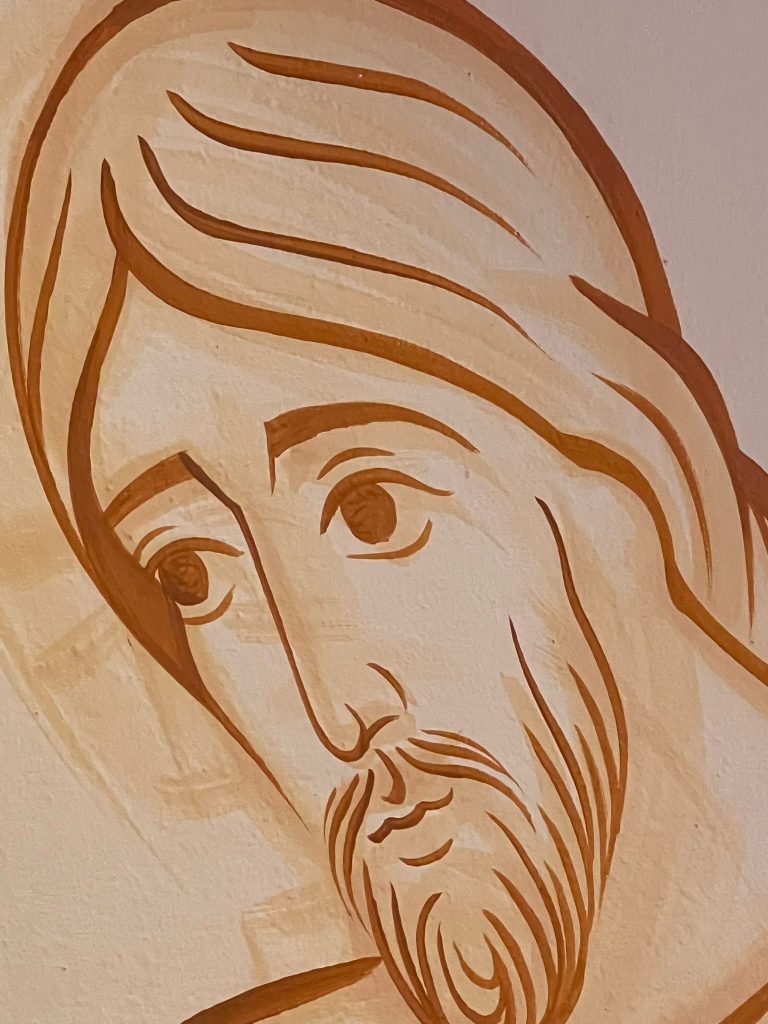

Particolare del volto di Cristo: lo sguardo che guida e custodisce la Chiesa